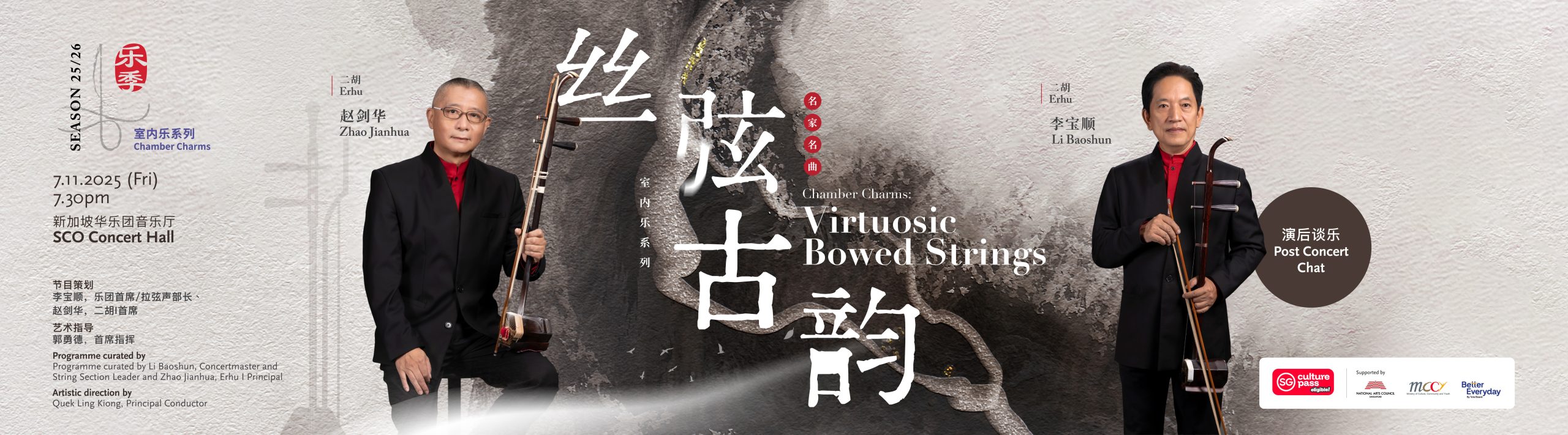

《名家名曲丝弦古韵》是新加坡华乐团室内乐系列其中的一场音乐会。音乐会以两首由华乐团全体弦乐组倾情演奏的曲目拉开帷幕并压轴收官,中场则由乐团首席兼拉弦声部长李宝顺与二胡I首席赵剑华呈现二胡独奏经典。所有演出曲目皆为二胡传世之作,其中也包含了二胡鼻祖刘天华的三部经典作品。

被誉为”二胡之父”的刘天华,是研发现代二胡的关键人物。身为中国新文化运动的先驱之一,刘天华深受通过民主与科学实现社会改革理念的熏陶。他本人精通钢琴、小提琴及多种铜管乐器等西洋乐器,并深谙西方音乐理论。通过对二胡结构和声学的深入改进,他扩展了乐器的音域,统一了定音标准,也拓宽了其音响表现力。他将二胡引入此前专属于西洋乐器的正规音乐学院体系,从而彻底改变了二十世纪中国二胡的曲目与教学法。

刘天华广受欢迎曲目《良宵》(作于1928年)和《光明行》(作于1932年)是其创新精神的典范。它们在充分展现二胡扩展后的音域与演奏技法的同时,亦保留了传统中国旋律与民间技法的抒情魅力。在本场音乐会中,这两部作品均以重新编配的华乐拉弦乐形式呈现,极大地拓宽了其音乐表现范围。在这场音乐会受乐团委约改编《光明行》时,我自己也着力保留原曲神韵,同时在和声、织体与整体音响空间维度进行升华。虽然弦乐合奏版本在表现形式上偏离了原作旨在突出现代二胡独奏性能的创作初衷,但其核心精神却与刘天华拓展传统华乐表现力的进步理念一脉相承。

音乐会还由乐团首席李宝顺演绎刘天华1928年创作的《闲居吟》。该作品虽不以快速技巧为主,但其对传统二胡技法的精妙掌握仍极具挑战性。曲中充满细腻的旋律韵致,要求演奏者具备精湛的音色与气息控制能力,以及深刻的音乐理解。此曲创作于刘天华人生中一段较为平稳安定的时期,它唤起一种诗意、超脱的心境,传递出深邃的精神宁静。

在诗意表达上与之呼应的是陆修堂1936年创作的《怀乡行》与古曲《阳关三叠》,均由二胡I首席赵剑华诠释。与《闲居吟》不同,这两部作品传达了深切的哀愁,但同样通过含蓄而富有诗意的表达方式呈现。演绎它们需要极致的音色控制与乐句处理,辅以敏锐的音乐见解。《怀乡行》浸染着陆修棠故乡江苏音乐所特有的柔美与婉转,旋律如歌如泣。《阳关三叠》的二胡版本则源于唐代著名诗人王维的诗作《送元二使安西》(后因谱曲传唱而得名《渭城曲》),描绘了送别友人时的忧伤场景。该诗后被谱成琴歌,并作为古琴曲广为流传。由已故大师闵惠芬根据古琴曲改编的二胡版本,是其“器乐声腔化”理念的代表之一,她运用丰富的滑音技法精巧地模仿了古琴的韵味与人声的吟诵,这一音乐遗产正通过其弟子赵剑华的演奏得以延续与传承。

音乐会上年代最近的作品是刘文金作于1958年的二胡与钢琴作品《豫北叙事曲》。这是他早期获奖的重要作品,融合了河南北部(豫北)地区的民间音乐素材(包括豫北的“梆子戏”、“四平调”等音乐元素)与他通过院校训练所掌握的形式结构与和声上的严谨处理。二十世纪中国器乐音乐的发展不仅体现在乐器改革及乐曲创作,还见证了钢琴成为标准的协作或伴奏乐器,这一转变很大程度上得益于学院派作曲家的影响。刘文金的作品,尤其是《豫北叙事曲》和《三门峡畅想曲》(均为二胡与钢琴而作)的巨大流行,部分推动了这一转变,并巩固了刘文金作为现代二胡曲目奠基人之一的地位。

综上所述,本场音乐会生动勾勒了二胡艺术的发展脉络。从刘天华革新乐器、奠定其独奏地位并开拓表现深度,到陆修棠深植地域风格的抒情表达,再到闵惠芬对古琴韵味的精妙移植,整场演出呈现了一条植根传统、却始终创新的百年之路。而上世纪中叶刘文金的创作,更进一步展现出作曲家如何通过西方曲式与民间素材的融合,持续拓宽二胡的艺术疆界。无论是细腻的独奏,还是较为宏大的华乐拉弦乐声部改编,每一部作品都呼应着刘天华所倡导的“改进民乐”之愿景:让华族音乐在传承的同时,不断改进,生生不息。